공지&뉴스

- 공지&뉴스

- GliaCellTech 소식

GliaCellTech 소식

-

뇌과학·미디어·로봇…세계가 주목한 연구자

-

date 24-01-03

-

뇌과학·미디어·로봇…세계가 주목한 연구자

지난 11월 모교는 탁월한 연구 업적을 보인 10명의 모교 교수에게 학술연구교육상 연구부문을 시상했다. 모두가 유망한 연구지만, 특히 시대의 첨단을 달리는 뇌과학·미디어 심리학·로봇 분야에서 각각 성과를 이뤄 세계적으로 주목받은 세 명의 연구자를 본지에서 인터뷰했다.

경쟁심 유발·불안 조절 ‘신경교세포’의 재발견

이성중 (미생물87-92) 모교 치의학대학원 교수

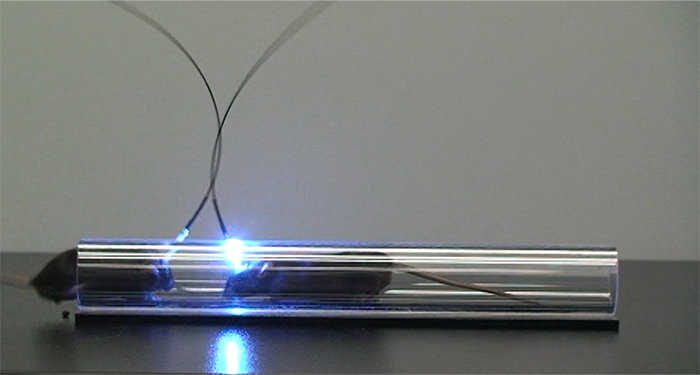

길다란 원통 모양 튜브 양끝에 한 마리씩 쥐를 놓는다. 외나무다리에서 만난 두 염소처럼, 튜브 중간에서 만난 쥐들은 힘겨루기를 시작한다. 어떤 쥐는 밀고 버티며 튜브를 차지하지만, 어떤 쥐는 끝내 밀려난다. 경쟁을 통해 쥐의 ‘서열’이 확인되는 이 튜브 테스트 장면은 인간 사회와 크게 다르지 않다.

경쟁에서 이기는 쥐는 뭐가 다를까. 신경생물학자인 이성중 교수는 뇌의 신경교세포에서 답을 찾았다. 이 교수 연구팀은 8월 “생쥐가 다른 생쥐들과 경쟁할 때 뇌 전전두엽 영역에서 신경교세포의 일종인 성상교세포가 활성화된다”는 사실을 밝히고 ‘네이처 뉴로사이언스’에 발표했다.

어떻게 이런 연구를 하게 됐냐는 질문에 이 교수는 “경쟁심에 초점을 둔 게 아니라, 전전두엽에서 신경교세포의 기능에 대한 의문이 먼저였다”고 했다. 경쟁에서 우위를 점하는 우월행동에 전전두엽의 신경세포(뉴런)이 관여함은 10여 년 전에 보고된 사실. 그러나 이번 연구로 경쟁심 같은 고위 뇌 기능이 신경세포가 아닌 ‘신경교세포’에 의해 조절됨이 처음 밝혀졌다. 뇌세포라고 하면 뇌에서 전기신호를 전달하는 신경세포만 떠올리지만, 사실 뇌의 대부분을 차지하는 건 신경교세포다. 신경세포와 상호작용하며 시냅스의 가소성을 조절하고, 신경계 내 면역·염증반응을 조절하는 기능도 있지만 뉴런을 보조하는 역할로 인지되며 신경과학 연구에선 오랜 시간 ‘조연’에 불과했다.

이 교수도 처음엔 미국 앨라배마대에서 신경면역 연구로 박사학위를 받고 모교에서 구강·안면 등의 신경병성 통증에 신경교세포가 관여함을 밝혀냈다. 그러다 의문이 들었다. “중추신경계의 60~90%를 차지하고 뉴런보다 10배나 많은데, 더 많은 기능이 있지 않을까?” 뇌 영역별로 신경교세포의 다채로운 기능을 밝히는 연구를 시작한 계기다.

첫 성과로 해마 영역에서 성상교세포의 불안 조절 기능을 발견해 작년 ‘네이처 커뮤니케이션’에 발표했다. 다음엔 생쥐의 전전두엽에서 성상교세포의 활동성을 실시간 모니터링했다. 사회적 서열이 높은, 즉 경쟁 끝에 튜브를 차지한 생쥐는 성상교세포 활동성이 더 컸다. 심지어 해당 성상교세포의 활동성을 증가시키고 억제함에 따라 정해진 서열이 역전되기도 했다.

이 교수는 “성상교세포 하나가 몇십만 개의 시냅스를 감싸면서 마치 두 사람의 말을 중간에서 전해주듯 신호의 중요도를 파악해 양쪽 뉴런에 보내준다”고 했는데, 이 경우 성상교세포가 주변 신경세포의 흥분성과 억제성 시냅스 신호 균형을 조절함으로써 경쟁심과 우월행동에 관여했다는 분석이다. 경쟁에 승리한 생쥐들이 사실은 “잘 밀어서가 아니라, 상대가 밀 때 뒤로 물러나지 않고 잘 버텼기 때문에 이기더라”는 연구진의 관찰은 흥미롭다. 성상교세포를 자극한 2등 쥐에게 거듭 패배를 경험한 1등 쥐는 우울 증상을 보이기도 했다. “인간이라고 크게 다르진 않을 것 같다”고 했다.

신경교세포는 이제 뇌 기능에서 단순 조연이 아닌 ‘공동 주연’으로 올라섰다. 이미 파킨슨, 알츠하이머 등 퇴행성뇌질환은 물론 자폐증·우울증·조현병 등에서 핵심 역할이 밝혀져 구체적인 기전을 파악하는 단계다. 그의 실험실에서도 전전두엽 영역 신경교세포가 우울증에 관여한다는 데이터가 나왔다. 향후 신경교세포를 타깃으로 한 치료약이 개발될 수도 있다. 이 교수는 “앞으로 신경교세포의 어떤 무궁무진한 기능이 밝혀질지 궁금하다”며 계속 연구에 매진하겠다고 말했다.

'튜브 테스트'를 통해 경쟁 중인 생쥐의 전전두엽 영역에서 성상교세포 활동을 관찰한 실험 장면. 사진=이성중 교수※ 출처 기사 원문 보러가기 >> 서울대 총동창신문 바로가기